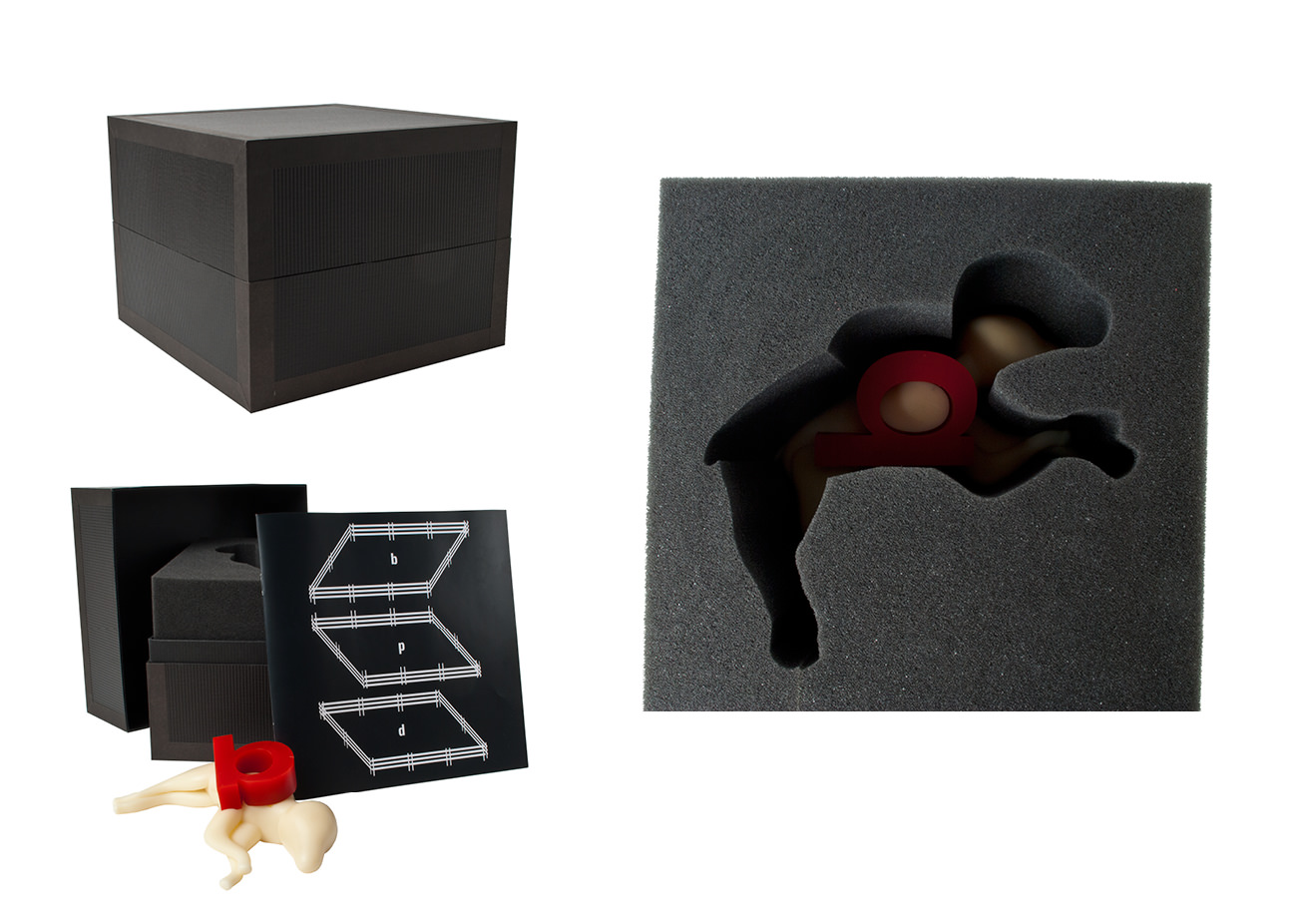

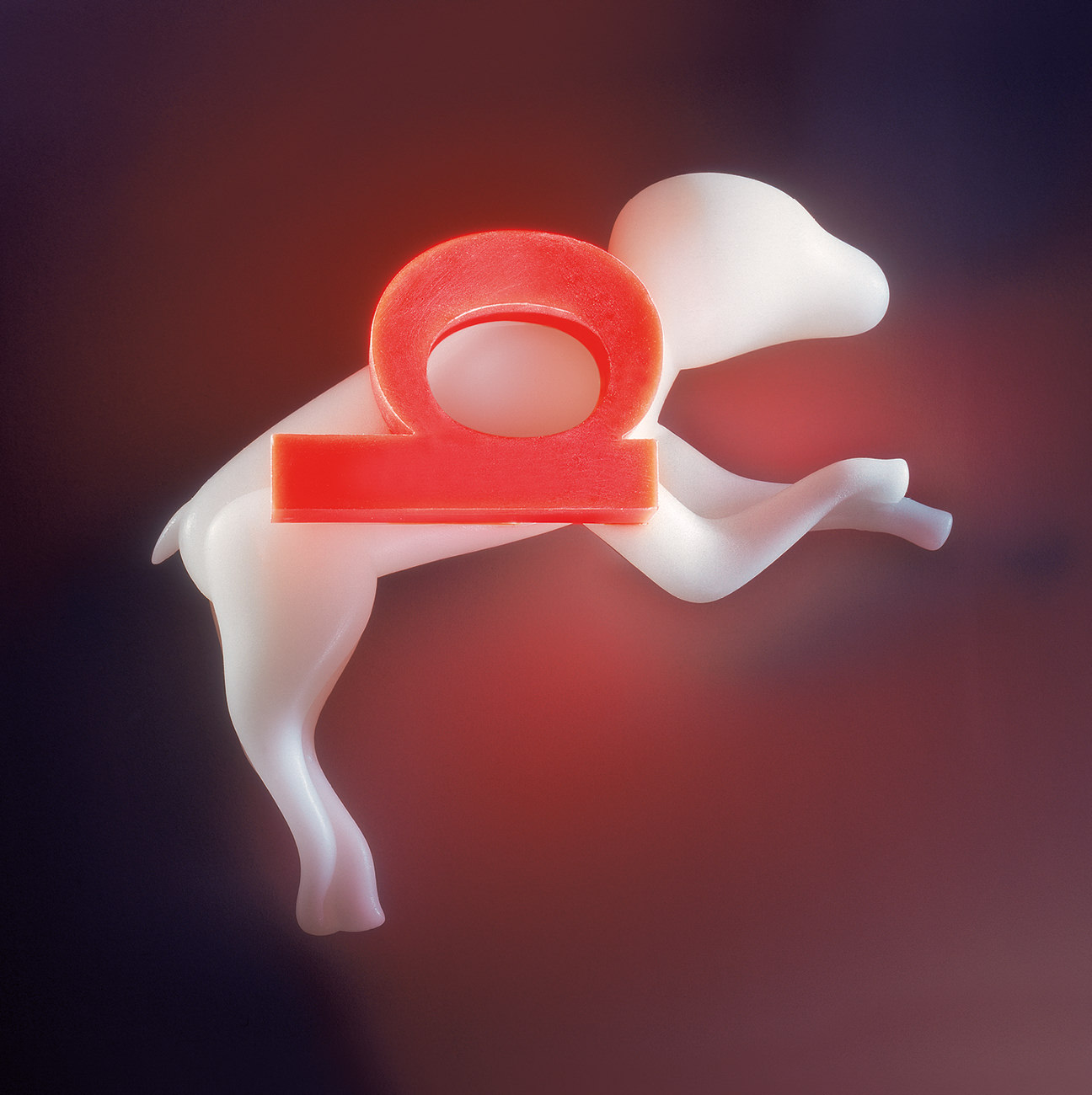

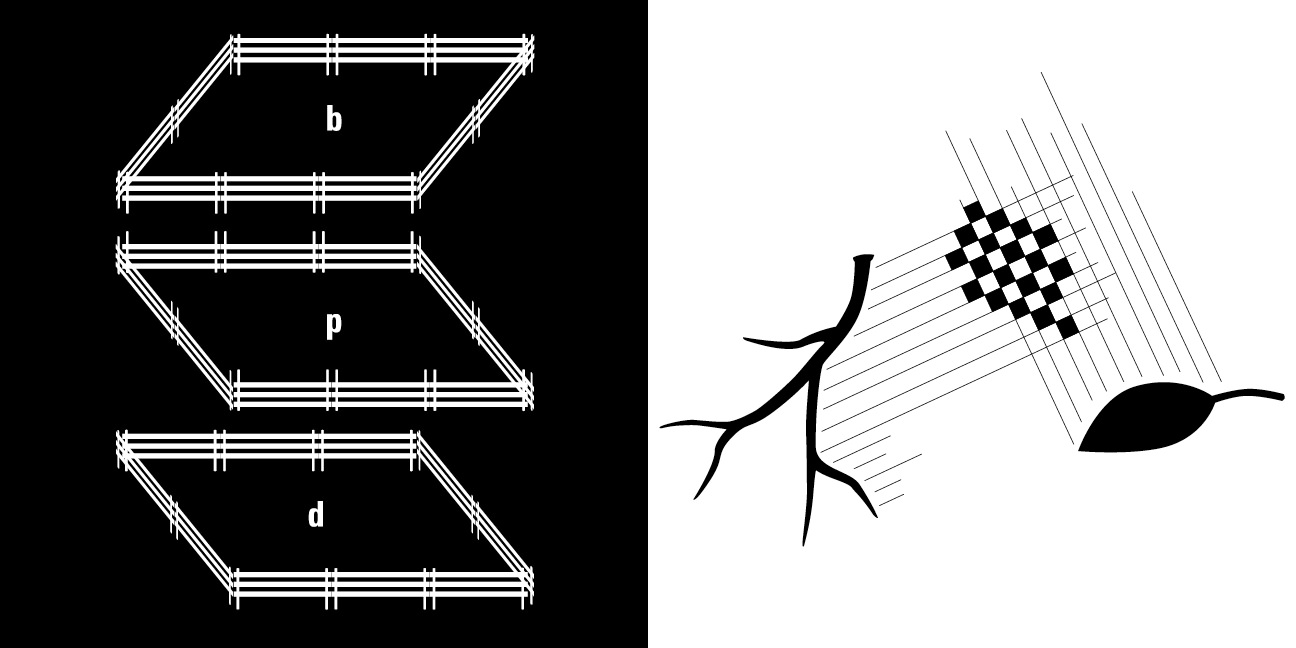

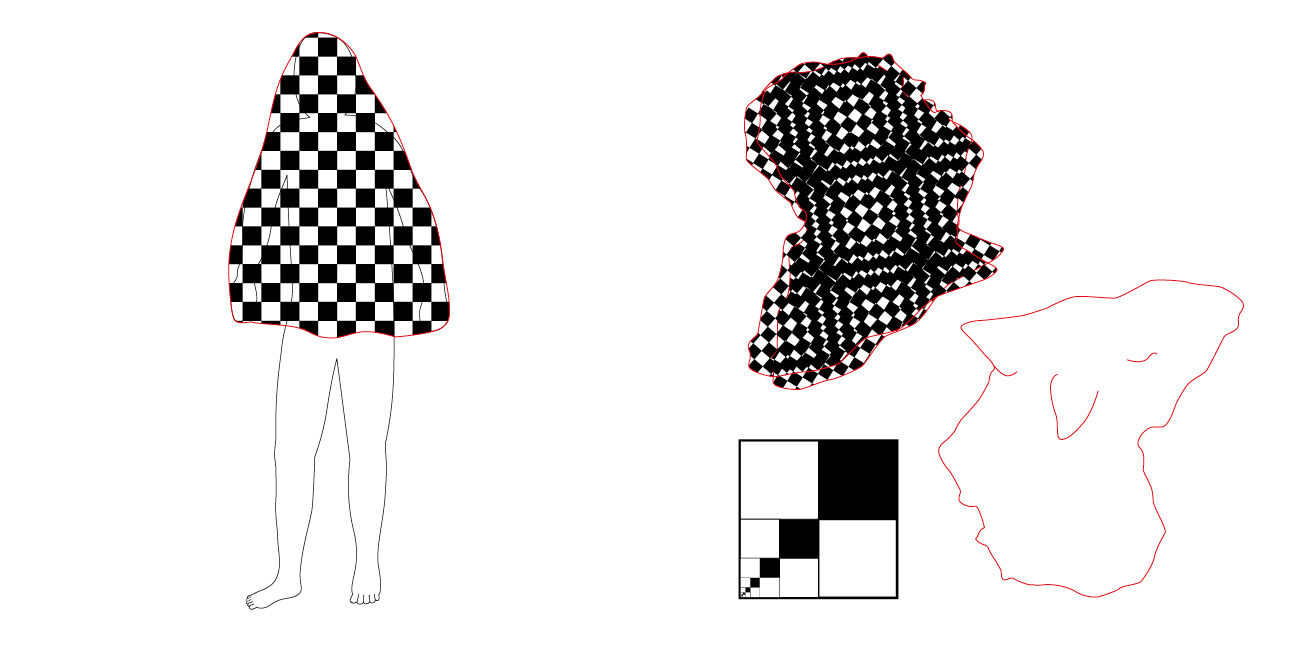

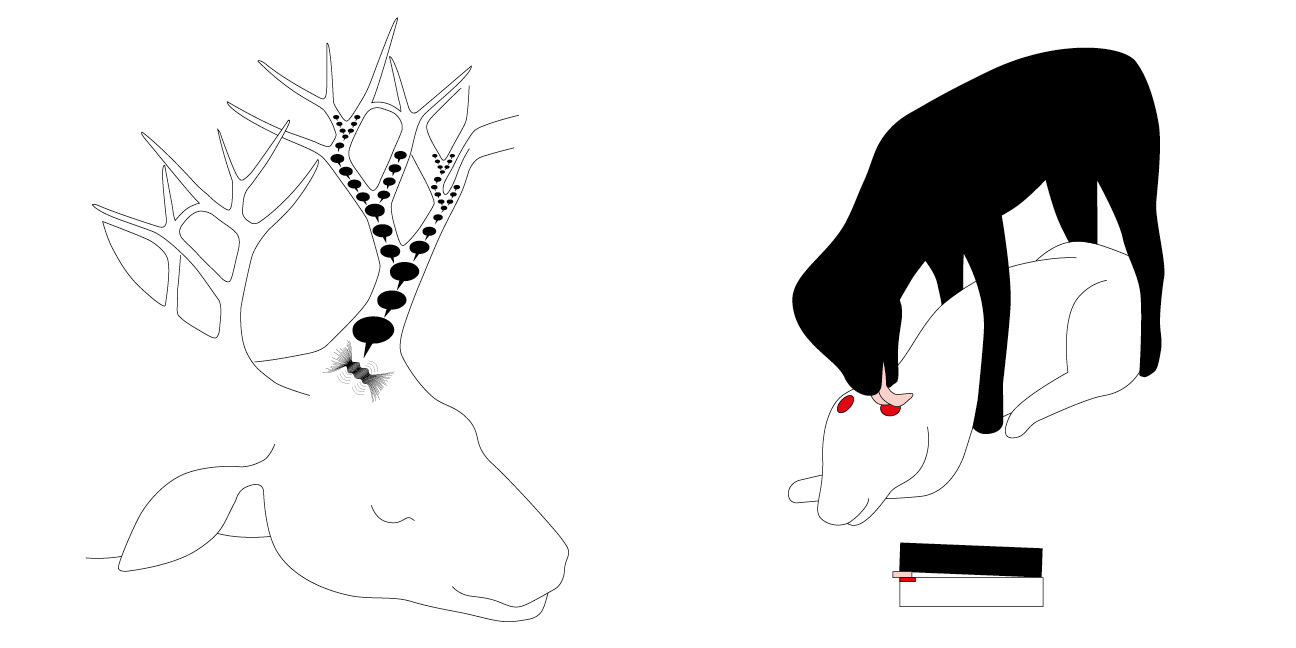

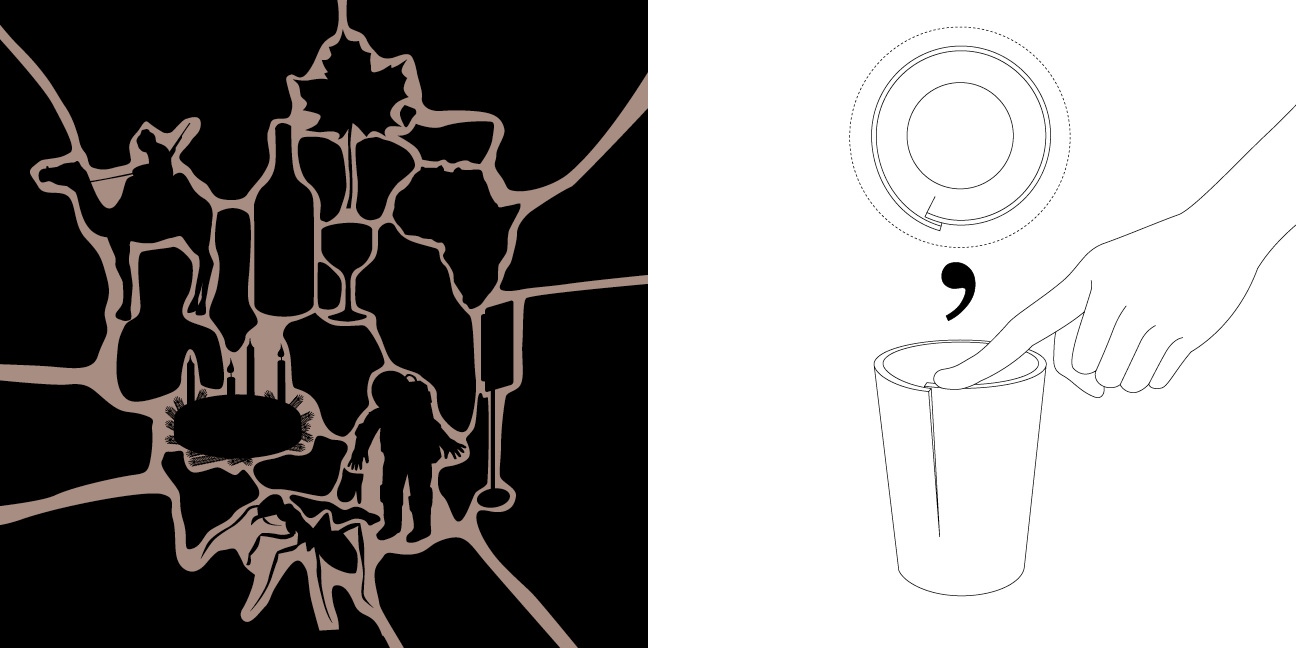

Yves Netzhammer, «Die Sprache spielt Zeit», 2004. Tierfigur mit Buchstabe, eingefärbter Mikrokristallinwachs, weissbeige und rot ca. 154 x 104 x 54 mm, Box mit Schaumstoff und Printfolio 210 x 210 x 150 mm, 81 Exemplare, nummeriert und handsigniert plus 4 Épreuves d’Artiste. Limitierte Vorzugsausgabe der «Edition Heads /HSB» 2004. Produktion: Gussform ab Stereolithografie-Modell von Yves Netzhammer, Herstellung und Serie durch Kunstgiesserei im Sittertal, St. Gallen. Die Zeichnungen im Printfolio sind eigenständige Werke, entstanden im Arbeitsprozess mit der Figur. Begleittext «Das Fleisch der Flöte» von Tim Zulauf, mit dem Yves Netzhammer verschiedene Projekte realisiert hat.

Die Sprache spielt Zeit

Yves Netzhammer / 2004

Sprachlos mit dem AlphabeTier

Yves Netzhammer sucht nach Worten, nicht hilflos, nicht verzweifelt, sondern in der Gewissheit, dass die richtigen Begriffe eintreffen werden. Oder er verharrt in einer gelassenen Ungewissheit, weil es die richtigen Worte nicht gibt.

«Wenn die Art der Zeichenhaftigkeit nicht genügt, dann stellt sich die Frage, ob die richtige Sprachform gewählt wurde.»

Von seiner Gestik wie von seiner ganzen Haltung geht eine Aura von Wachsamkeit und Konzentration aus, die um jegliche Verletzlichkeit weiss. Ein Strich zu viel in einer Zeichnung kann tödlich sein.

Auf dem Tisch zwischen uns das Objekt: Klein, ergeben, unschuldig. Es ruft nach Berührung, ruft nach Teilnahme. Es wird eine andere Geschichte erzählen, je nach dem, wo es liegt: auf einem gläsernen Schreibtisch neben dem goldenen Stift, auf dem Buchregal neben Rainer Maria Rilke, auf einem Küchentisch neben dem Rüstmesser…

«Jedesmal, wenn ich eine neue Arbeit anfange, weiss ich nicht, auf was ich mich verlassen kann. Welche Art von Qualität lässt sich überhaupt zeigen?»

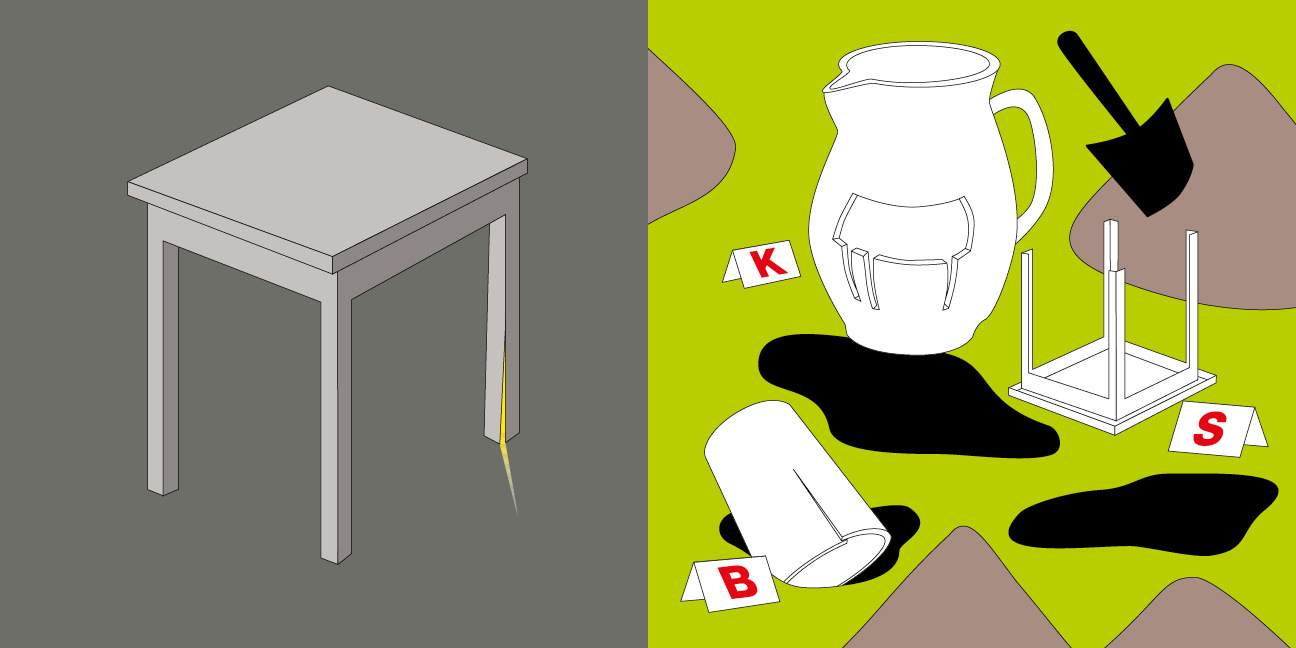

Wir sprechen über das Material, die Herstellung, die Verpackung. Kleine Probleme, die mit minimalen Anpassungen zu lösen waren. Yves Netzhammer äussert sich über die Atmosphäre in der St. Galler Kunstgiesserei, wo normalerweise grosse, raumgreifende und schwergewichtige Objekte am Entstehen sind. Und darin das Tier in seiner Winzigkeit. Er lobt die Arbeitsweise und den Einsatz der Beteiligten. Wieder ruht mein Blick auf dem Objekt. Warum nur kommt mir die Migros jetzt in den Sinn? Das orangerote «b-p-d-q» kann es doch nicht sein? Verfügbarkeit? Das «Einfach-Mitnehmen-Können»?

«Man muss den Ernst so ernst nehmen, dass er aushaltbar wird.»

Zum ersten Mal getraue ich mich, das Objekt zu berühren. Ich bin ein Kind und ein Wissenschaftler: Eine neue Spezies ist entdeckt, muss vermessen, klassifiziert, verglichen und beschrieben werden. Es bleibt die Sprachlosigkeit. Das Tier ist aus sich selbst heraus genug. Es erträgt sich einfach. Oder trägt es im nächsten Moment, nach langer Rast, den Buchstaben hinaus in die Welt?

«Das Ende einer Geschichte ist ein komischer Ort. In vielen Dingen, wo es ums Nachfragen geht, kann man keinen Schlusspunkt setzen.»

Jetzt weiss ich es wieder – Migros – Duttweiler – wie sagte er ungefähr: «Die Idee ist das Grosse, wer sie verliert, ist verloren. Das Kapital ist nur eine Hobelbank, ein Hilfsmittel. Mit Kapital aber hat man noch nie eine Idee geschaffen.» Nicht gerade ein idealer Schlusspunkt. Aber jederzeit ein guter Anfang.

Das Fleisch der Flöte

1

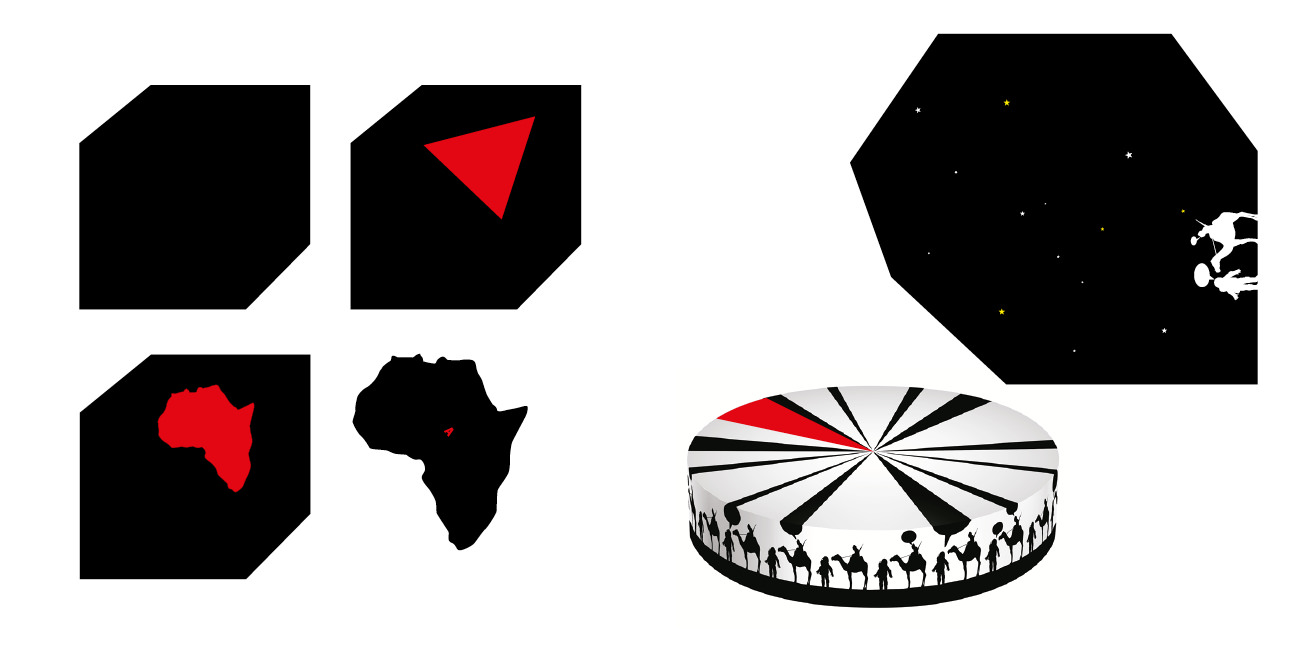

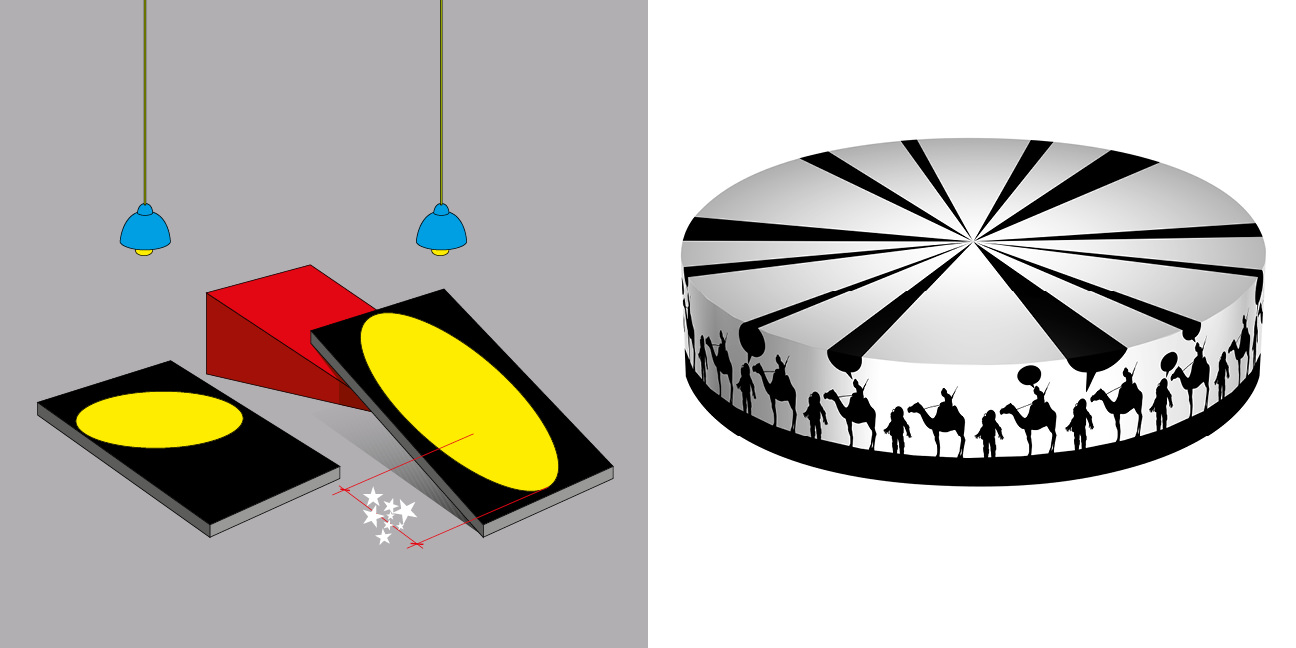

Wir leben in Fort Main, der letzten Bastion in der Wüste. Alle anderen Forts wurden abgebaut, alle Truppen hier konzentriert. Die Verschwendungswut des Militärapparats zieht uns nach Main: Uns Juristinnen und Journalisten. Uns Programmiererinnen und Prostituierte. Uns Kameltreiber und Künstler. Dank uns kennt Main keine Nacht. Dank uns herrscht ununterbrochen Markt und Tag. Dank uns ist nichts undenkbar in Main. Zwanzig Fernsehsender berichten ausschliesslich von hier. Zu Hause im Mutterland erzielen sie die höchsten Einschaltquoten. Denn unser Glanz und Elend sind unübertroffen: «In Main leben sie wie Schweine und kämpfen für unsere Sitten.»

2

Der dauernde Krieg reibt uns auf, aber niemand in Main überlebt ohne ihn. Deshalb darf er nie enden, und wir tragen ihn in die kleinsten Ecken des Alltags. Aus Angst, dass der äussere Feind nicht genügt, und er genügt längst nicht mehr, höhlen wir uns aus und züchten den inneren.

3

Vor sieben Jahren, kurz nach der Gründung von Fort Main, ging ein Gerücht um. TV 1 sprach von einem Feind, der mit Schall Soldaten in Trance versetze. Sie nannten ihn «S, den Spion», in Anlehnung an «M, den Mörder» aus Fritz Langs Film. In ununterbrochenen Spots forderte der Sender ganz Main auf, S zu jagen. Der Fall bedrohe nicht allein das Militär, sondern die gesamte zivilisierte Welt, alles schützenswerte Private. Wir wurden aufgefordert, mit einem Cäsium-Marker in die DNS des potentiellen Spions ein radioaktives S einzuschreiben, an dem er in Röntgenscannern kenntlich wäre. «Tötet ihn nicht. Wir folgen ihm zu seinem Auftraggeber.» Die Cäsium-Marker spendeten die zwanzig Medienkonzerne aus Mutterland. Heute ist Main voller Markern und voller Ratschläge zu ihrer Handhabung. Ich fürchte, dass wir uns wechselseitig kennzeichnen. Ich stelle mir vor, wie eine ununterbrochene, radioaktive Schlangenlinie die Menschen von Main durchläuft.

4

Der Spion ist seit sieben Jahren nicht gefasst. Heute behauptet die Sage von Main, der Spion hypnotisiere Flugabwehrsysteme, Fabrikanlagen und Fussballspiele nur mit einer Flöte. Als hypnotisiere er eine Klapperschlange. Dabei weiss jedes Kind, dass nicht die Töne der Flöte, sondern ihre pendelnden Bewegungen die Schlange zähmen. Ich sage daher, S ist ein Virus, ein glänzendes Nichts. S ist eine Struktur, die sich fremde Zellen zu eigene Zellen macht. Denn gesichert ist einzig, dass Mensch und Maschine unter S’ Einfluss vergessen, was sie bearbeitet hatten. Sie brennen aus, als seien sie um sieben Jahre gealtert, ohne diese sieben Jahre verarbeitet zu haben. Sie wissen nicht mehr, dass sie in Main sind. Wie viele militärische Geheimnisse auf diesem Weg gestohlen wurden, ist nicht abzuschätzen, von den unbenennbaren Geheimnissen zu schweigen.

5

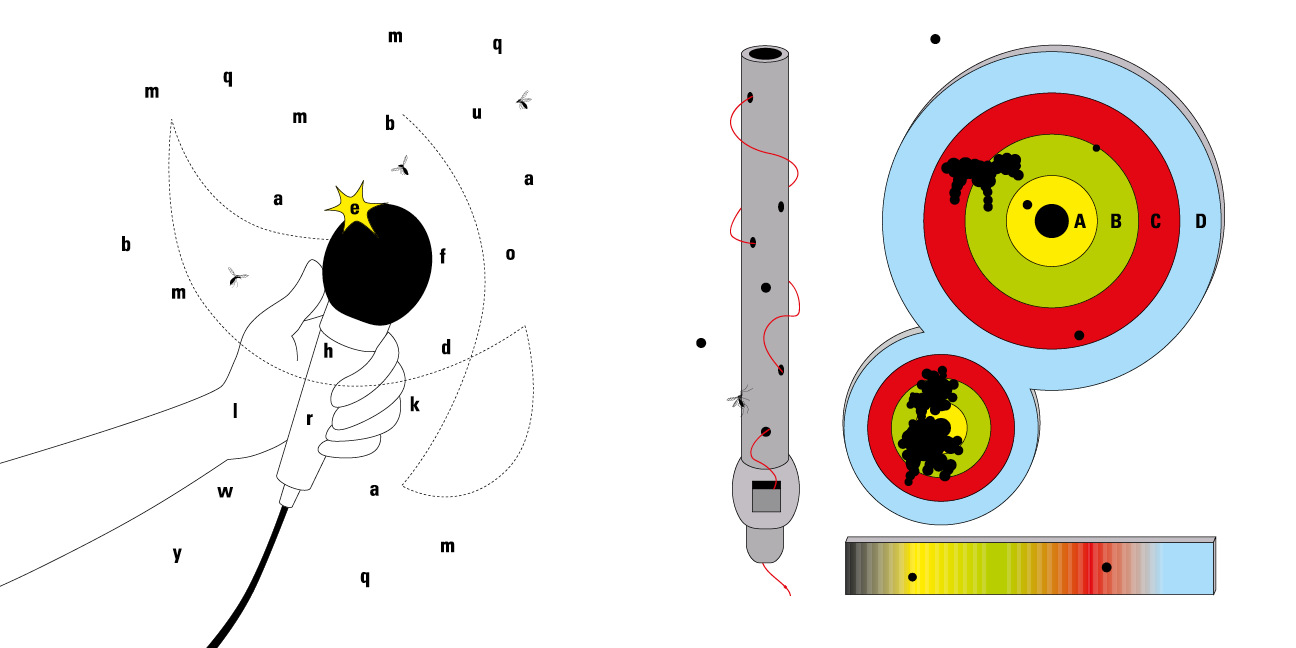

Eines Abends liegt auf meinem Arbeitstisch eine Stahlrohrflöte, neben ihr eine Karte, mit der Aufschrift «Schönen 27. Geburtstag.». Die Flöte hat die 27 Löcher des Alphabets und ist ein ironisches Geschenk meiner Studentinnen und Studenten. Denn meine Studentinnen und Studenten wissen, wie wenig ich von Sagen halte. Nicht umsonst baue ich in Main den Lehrstuhl für Sozial- und Sexualforschung auf – in der Kriegsstadt der Massenhysterie. Ich lache. Ich, der jüngste Professor der südlichen Hemisphäre, setze das Instrument an und «spiele S». Seither ist alles, was ich beschreibe, zweifelhaft.

6

Ein Miauen: Mit nie verspürter Gier sauge ich es mit Luft in die Flöte. Meine Atemzüge greifen die Schallwelle der Katze, wie die Armzüge des Bergsteigers das Seil. Aber draussen auf dem Balkon, direkt über der Katze, verliert sich das Schallwellenseil, die Katze bleicht aus und verschwindet. Das Summen einer Klimaanlage reisst mich weiter, ich falle über das Geländer in den Hof, renne in den Supermarkt und verzehre die Monotonie der Maschine. Ich stolpere in Bordelle und ziehe den Soldaten die Lustschreie aus dem Hals. An ihrem Brummen zerre ich Autos und Lastwagen zu mir heran. Jeglicher Verkehr von Main läuft durch die Flöte in mir zusammen. Meine Finger bewegen sich rasend. Nie geübte Grifffolgen entziffern die Geräusche und verstauen sie in meinen Lungenflügeln, in den Höhlen, Verästelungen und Kapillaren meines Fleisches. Ich verbreite Totenstille im ganzen Fort. Das Gelände mit den stationierten Hundertschaften und uns, den unzähligen Parasiten, verstummt. Verschwindet. Ich falle und erstarre, verlassen, in der Nacht der Wüste.

7

In meinen Fasern lagern sieben Jahre einer mörderischen, schönen Stadt: Fort Main heisst die Musik, die in meinem Fleisch, in meinen Körperwindungen gespeichert ist. Eine Flöte mit siebenundzwanzig Löchern wird diese Musik aus meinen Bewegungen entwickeln. Sie wird Main aus mir herausspielen, den Wüstenkrieg mit seinen Geheimnissen. Solange das nicht geschieht, hinterlasse ich als Spur eine endlose Kette von S im Sand. Einfältige Menschen, die diese Spur lesen, werden denken, ich verkörpere die dumpfe Wiederholung eines einzigen Zeichens. Aber einmal wird jemand lesen, dass ich S bin, das Fleisch der Flöte, das Geheimnis von Main.

Tim Zulauf

Tim Zulauf wurde 1973 geboren. Nach einem Studium in Bildender Kunst an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich erarbeitete er Kunstprojekte, unter anderem zusammen mit Yves Netzhammer und Zuzana Ponicanova, und war als freier Kunstjournalist tätig. Mit «Die Stelle im Park» führte er am Festival Hope & Glory 2002 eine erste Theaterproduktion im Theater Neumarkt auf. «Migrantenstadl», die zweite Produktion, gelangte 2003 im Fabriktheater Zürich zur Uraufführung und wurde 2004 zum Festival Impulse in Nordrheinwestfalen eingeladen. Tim Zulauf arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zürich (HGKZ) im Feld von Kunst und Öffentlichkeit.